blog

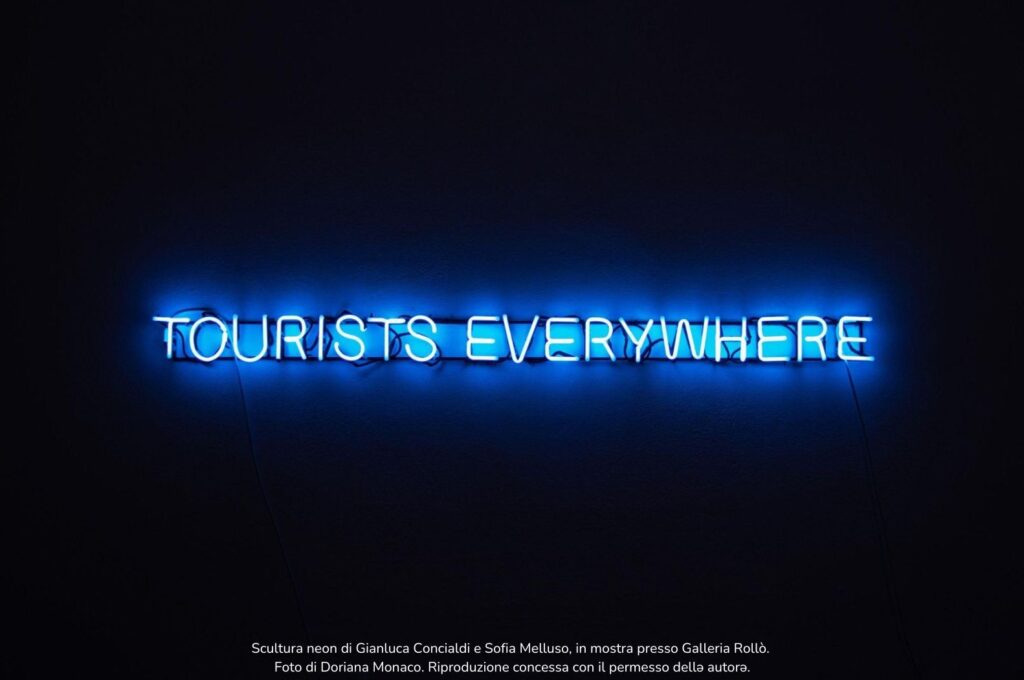

Call for Papers: Tourists everywhere! Conflittualità e resistenze all’overtourism nel Sud Italia

PRESENTAZIONE DELLA CALL

Le Edizioni Museo Pasqualino lanciano una call per la raccolta di contributi scientifici destinati alla parte monografica della rivista Etnografie del contemporaneo (n. 8 del 2025), diretta da Rosario Perricone, rivista scientifica accreditata nell’area 11. La call è rivolta ai ricercatori e agli studiosi delle scienze sociali, invitandoli a presentare lavori sul fenomeno dell’overtourism nel Sud Italia.

Questa sezione monografica, curata da Gabriella Palermo e Federico Prestileo, si propone di esplorare le dinamiche sociali, culturali ed economiche legate al turismo di massa, con un focus particolare sulle regioni meridionali italiane. L’obiettivo è mettere in luce le sfide e le opportunità derivanti dall’impatto crescente dei flussi turistici sulle comunità locali e sugli equilibri territoriali.

I contributi dovranno offrire riflessioni teoriche, metodologiche e applicative sul tema dell’overtourism, affrontandolo in modo critico e innovativo.

Che cosa è l’overtourism?

Se è vero che, seguendo Dodds e Butler (2019), il termine indica in realtà un problema vecchio, ovvero “l’eccessivo numero di turisti in una specifica destinazione come causa di impatti negativi su tutte le comunità coinvolte” (ivi, nostra trad.), questo non è tuttavia sovrapponibile con la turistificazione, un fenomeno al quale di certo si lega, ma da cui si distingue. Seguendo del Romero Renau (2018), la turistificazione prevede la trasformazione di luoghi in enclave dotate quasi esclusivamente di servizi e attività legate al mercato turistico. Pur non essendo quindi sovrapponibili, i due concetti sono in alcuni contesti estremamente legati (Wijburg et al., 2024).

Entrambi i fenomeni vanno sempre osservati da una prospettiva situata: questi, infatti, non hanno significati e manifestazioni eterogenei e universali, ma vanno declinati nelle differenze, nelle disuguaglianze e nelle diverse marginalità dei territori che investono (Crobe, Giubilaro, Prestileo, 2023). Per quanto riguarda ad esempio il Sud Italia, overtourism e turistificazione ci aiutano a leggere il grande incremento dei flussi turistici, le modalità di investimento e il disegno di politiche di sviluppo che hanno reso il mercato turistico l’unico percorribile per le città del meridione (Agostini, Attili, De Bonis, Esposito, Salerno, 2022). L’incremento di tali flussi negli ultimi dieci anni, intrecciate a possibili processi di gentrificazione, culturalizzazione (Sequera, Nofre, 2018) e branding dello spazio urbano e non urbano, ha condotto allo sviluppo di nuove analisi critiche e ricerche che vedevano nel Sud Europa un punto di vista privilegiato per teorizzare il fenomeno. Tale punto di vista ha in diverse occasioni permesso anche di osservare come in contesti già fortemente deprivati, con sistemi di welfare annullati e una condizione di precarietà sociale ed economica altissima, l’innesto di un’economia turistica ha avuto diverse conseguenze. Tra queste, l’effetto di esacerbare disuguaglianze economiche e marginalizzare ulteriormente intere fette di popolazione, rendendo via via meno vivibili i contesti sopra descritti (Romero-Padilla., Cerezo-Medina, Navarro-Jurado, Romero-Martínez, Guevara-Plaza, 2019; Brollo, Celata, 2022).

In particolare, la ‘post-pandemia’ ha visto un’accelerazione fortissima nella professionalizzazione del settore turistico (Santos-Izquierdo, Blanco-Vílchez, Romero-Padilla, Navarro-Jurado, 2023), laddove invece prima vigeva un regime di informalità o di semi-formalità. In questo scenario, e con il supporto economico e politico del PNRR, l’agenda di sviluppo delle aree urbane e non urbane del Sud Italia si è ulteriormente incentrata sullo sviluppo del settore turistico, costruendo narrazioni e produzioni spaziali che lo vedono come unico motore economico e di sviluppo possibile per questi territori.

Quali specificità assume dunque l’overtourism se osservato da un punto di vista situato nel Sud Italia? Che significati politici, spaziali, culturali ed estrattivi porta con sé tale fenomeno nella produzione del Meridione?

TEMI SPECIFICI PER I CONTRIBUTI

In particolare, si accettano contributi che trattino di temi quali (da non considerarsi esclusivi):

- Residenzialità in contesti turistificati: popolazioni temporanee, piattaforme e South Working;

- Questione meridionale, overtourism e turistificazione;

- Genere, classe, razzializzazione e antimeridionalismo nelle economie del turismo;

- Economie e retoriche del turismo crocieristico;

- Narrazioni, rappresentazioni e immaginari del Sud: da città stigmatizzate a poli turistici d’attrazione

- Città in svendita: foodification, folklore e overtourism

- Gli impatti della pandemia e del PNRR sulle economie del turismo del Sud Italia

- Subalternità ed estrattivismo: antimeridionalismo e branding

- Il fenomeno fuori dall’urbanità: campagna, aree interne e nuovi flussi turistici

- Analisi teoriche su rilocalizzazione e ridefinizione dei concetti di rigenerazione urbana, gentrification e toursitification nel Sud Europa

- Finanziarizzazione del capitale culturale ed intangibile: dai siti Unesco alla privatizzazione dello spazio pubblico

MODALITA’ DI INVIO DEI CONTRIBUTI

Le proposte, di taglio empirico o teorico, di ricerche concluse o in corso, dovranno essere inviate entro il 10 marzo 2025 nella forma di un abstract di 300 parole con 5 parole chiave alle mail etnografiedelcontemporaneo@gmail.com, gabriella.palermo@unipa.it e prefede91@gmail.com. L’eventuale accettazione sarà comunicata entro il 24 marzo 2025. La deadline per l’invio degli articoli completi è prevista per il 31 agosto 2025.

Consulta la rivista: Etnografie del contemporaneo